4.6 Мариенбург/Мальборк

Евгений Котте

Под редакцией Джанет Лайдлы и Малгожаты Домбровской

Символ во времена перемен — место памяти в Европе

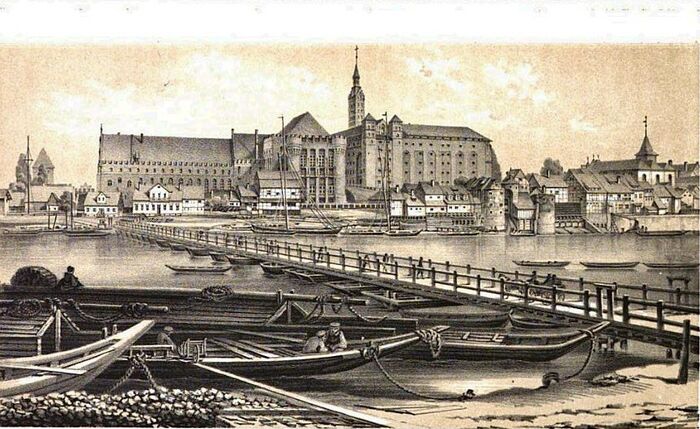

Мариенбург (или замок Святой Марии) в Польше, самый крупный замок в Европе, имел на протяжении веков разных владельцев: сначала он был в подчинении Тевтонского ордена, затем польских королей, а позже Прусской Германии. После 1945-го года он перешёл в собственность польского государства. Этот замок функционировал как национальный символ разными способами и для разных целей, но сегодня он является маяком памяти, притягивающим посетителей со всей Европы.

Средневековый монастырь и пограничная крепость

После того как Тевтонский орден (первоначально рыцари Дома Святой Марии в Иерусалиме) ответил на призыв поднять оружие против языческих пруссаков, строительство первой части Мариенбурга (castrum sanctae Marienburch) началось в 1276-ом году. Первоначальная часть Мариенбурга, которая с XVI века известна как «Высокий замок», находилась на западных окраинах бурно развивающегося государства тевтонских рыцарей, где она служила в качестве оборонительного укрепления. Рыцари впервые использовали замок в качестве монастыря в 1280-ом году под руководством командира Генри Уилновского. К 1300-му году здание было завершено, почти в его нынешнем виде, как замок и монастырь в монашеском стиле того периода. Замок был освящён как замок Святой Марии в честь Божьей Матери и покровителя тевтонских рыцарей. После того, как Великий магистр рыцарей переехал из Венеции в Мариенбург, Высокий Замок продолжал функционировать как монастырь, в который могли войти только члены Ордена.

Резиденция Тевтонского Ордена

Даже после того, как резиденция великого магистра Тевтонского Ордена после падения Акры в Палестине в 1291-ом году была перенесена в Венецию, казалось, что она всё ещё находилась в опасности, когда высокопоставленные члены Ордена были обвинены в ереси в 1307-ом году. В результате в 1309-ом после того, как рыцари завоевали Померелию, Великий магистр Зигфрид фон Фейхтванген решил переехать в Мариенбург. Но лишь его второй преемник, Вернер фон Орсельн, сделал замок канцелярией и административным центром государства Тевтонского ордена. Растущее стратегические значение замка, который служил местом сбора представителей высшего звена тевтонских рыцарей, вместе с его возрастающим экономическим значением в качестве центра доходов совпало с его упадком как военная база. Тем не менее, впечатляющие укрепления, дополненные в XV веке под руководством нового Великого магистра Генриха фон Плауэна после польско-литовской победы над рыцарями в битве при Грюнвальде / Танненберге в 1410-ом году и более поздней успешной защиты замка от этой же армии — были расширены, чтобы включить в себя массивные бастионы для пушек с полуцилиндрами, истинную демонстрацию власти Ордена над своими подданными. Кроме того, Мариенбург выступал в качестве коммуникационного центра и подходящего места для размещения европейской военной знати со всего континента, его иностранных князей и других западноевропейских рыцарей, принимающих участие в крестовых походах против литовцев.

Под польской короной

Разрушительное поражение рыцарей в битве при Грюнвальде / Танненберге в 1410-ом году, финансовое бремя Первого Торуньского мира год спустя, но ещё более начало конфликта с сословиями на территории Ордена во время Тринадцатилетней войны ( 1454-1466), когда неоплаченные наемники продали замок польскому королю Казимежу IV в 1457-ом году, ускорили падение Ордена. Несмотря на торжественное шествие в замок, во время которого его обитатели, отдавая дань уважения польскому королю, водрузили его герб на переднюю стену, и на то, что помещения Великого магистра превратились в дворцовую резиденцию, он утратил своё значение как место сбора знати Европы. Напротив, в этот новый период его функции были региональными, поскольку он стал резиденцией губернаторов, казначеев и экономистов Королевской Пруссии, центром этого губернаторства и официальным местом расположения регионального парламента с участием различных региональных собраний, которые иногда проводились в Грауденце. / Grudziądz, а также для Прусского парламента. С XVII века и до тех пор, пока Орден не был распущен в Пруссии в 1780-ом году, священники-иезуиты, установившие барочный орнамент с изображением чудесных сил Святой Марии в часовне замка, названной в её честь, проживали в Высоком замке, но были вынуждены во время Тридцатилетней войны (1618-1648) искать себе убежище в другом месте. Замок с его репутацией неприступного после успешной обороны рыцарей в 1410-ом году постепенно утратил свое значение в качестве административного центра Королевской Пруссии, сохранив при этом свое стратегическое значение в качестве форта, и как таковой был дважды осаждён и оккупирован шведами, во время Тридцатилетней войны и Второй Северной войны (1655-1660/1).

Воссоздание романтического ореола — попытка реинкарнации

Мариенбург был передан Пруссии после первого раздела Польши в 1772-ом году. Только один раз Фридрих II (Великий) использовал замок в королевской традиционной манере польского короля: для принесения клятвы в верности ему прусских сословий. Вообще говоря, Фридрих II считал историю этого замка совершенно чуждой прусским принципам и запрещал своим подданным ссылаться на «объединённую» Западную и Восточную Пруссию во времена Тевтонского ордена. В следствие такого пренебрежительного отношения замок постепенно пришёл в упадок, когда в летней трапезной в Среднем замке был построен плац, за которым последовали складские помещения в Высоком замке, и наконец, когда прусские государственные служащие приказали использовать крепостные валы в качестве строительных материалов. В конце XVIII века возникли планы снести замок, но они были отложены из-за высокой стоимости.

Однако после того как Макс фон Шенкенбург (1783-1817) в своей восторженный статье под названием «Der Freimühtige» («Откровенный, прямодушный») в одной из берлинских газет с воодушевлением призывал спасти Мариенбург как памятник истории Пруссии, в 1804-ом году король Вильгельм издал указ о спасении крепости. В течение XVIII века, после постепенного изменения негативного отношения к Тевтонскому ордену как ретроградной державе средневековья, во время позднего периода просвещения появилось другое мнение, которому значительно способствовала пьеса Августа фон Коцебу Генри Ройс фон Плауэн или Осада Мариенбурга в 1805-ом году. Поражение в Грюнвальде / Танненберге автор убрал на второй план, поставив в центр повествования славную оборону замка под стойким командованием Генриха Плауэна. Этот решительный командир пережил помимо прочего трусливую попытку убийства в летней трапезной, и именно эта тема стала традиционным повествованием, которое копировали все известные немецкие драматурги: Йозеф фон Айхендорф в Последнем герое Мариенбурга (1830), Эрнст Вихерт в Генрихе фон Плауэн (1877), а также Рудольф Жене в пьесе Мариенбург (1884).

С 1815-го года губернатор Западной Пруссии Теодор фон Шен (1773-1856) руководил восстановлением разрушенного замка. Как один из будущих прусских реформаторов, он считал Орден Рыцарей предтечей конституционного сословного общества, чей замок должен был стать мощным символом единства и свободы в Германии после наполеоновских войн. Позже король Пруссии Фредерик Вильгельм IV видел в Ордене поборника монархического правления, чья архитектурная символика, высеченная в камне, изображала Мариенбург как законную прусскую претензию на власть в Восточной и Центральной Европе. С необходимыми средствами в истинно прусском духе началась реставрация во главе с вездесущим главным государственным служащим берлинской строительной администрации Карлом Фридрихом Шинкелем. Реконструкция сосредоточилась сначала на Среднем замке и охватила далеко идущую архитектурную интерпретацию этой части здания; наиболее поразительными были его декоративные зубчатые стены и витражи в двух трапезных во дворце Великого Магистра. Стоимость этих окон была оплачена пожертвованиями из городов и поместий Западной Пруссии, реализованы они были панорамным художником Иоганном Антоном Брейсигом. Окна должны были олицетворять связь между прошлым и настоящим: например, прусский территориальный солдат во время наполеоновских войн был настроен против тевтонского рыцаря. Теодор фон Шен написал Шинкелю следующее: «Без немецких рыцарей Ордена [...] не было бы ни Коперника, ни Канта, ни Гердера [...], ни территориального солдата, но цветение прекраснее, чем ствол дерева (на немецком языке «Штамм» также означает «шток / племя»), и цветок ближе к небу, чем к корню». Более спорными были планы окон в летней трапезной, разработанные главным образом художником Карлом Уильямом Кольбе, целью которых было запечатлеть последовательность великих событий, повлиявших на ход истории тевтонских рыцарей. Именно здесь Шон смог обойти Шинкеля, который пользовался поддержкой наследного принца. В соответствии с уже известными пьесами, в окнах, кульминацией которых стало изображение выдающегося национального и патриотического события, опирающегося на предварительную работу архивариуса и историка Йоханнеса Фойгта в Кенигсберге, изображению подлежало не поражение в Грюнвальде / Танненберге, а успешная защита Мариенбурга.

Немецкий историк Йоханнес Фойгт, комментируя Мариенбург в 1823 году:

- В самом деле! Его история, конечно же, могла молчать; но этот замок свидетельствовал бы и громко рассказывал с большим чувством, душой и воображением, живущими в людях, которые завоевали эту землю и принесли немецкую культуру и обычаи в эту часть Европы.

- - Йоханнес Фойгт. Das Ordenshaus Marienburg in Preussen (Замок Пресвятой Девы Марии в Пруссии), 3-е улучшенное издание, Кенигсберг. Стр. 3.

Немецкий писатель Йозеф фон Айхендорф в своем меморандуме 1844-го года о восстановлении Мариенбурга:

- И так стремительно и неожиданно Мариенбург появился вновь, когда король взялся защитить его от разрушительного воздействия времени, объединив для реализации этого великого национального дела верных сторонников.

- - Йозеф фон Айхендорф. «Die Wiederherstellung des Schlosses des Deutschen Ritterordens in Marienburg» (Реконструкция замка Тевтонского рыцарского ордена в Мариенбурге 1844 г.). В: Die Marienburg (Замок Святой Марии), 32 Bilder (фото) Йозефа фон Айхендорфа. Кенигсберг, Ts / Leipzig o. J. Стр. 3-32, с. 3,32.

Историческая перестройка

Спустя несколько лет после революции 1848-го года первый куратор Пруссии Фредерик фон Куаст призвал провести археологические и исторические исследования замка в качестве предпосылки для точной реконструкции здания в его первоначальном виде. Это дало толчок к реконструкции под руководством архитектора Конрада Штайнбрехта. Этому предшествовала переоценка истории Ордена Рыцарей, реализованная по заказу правительства. Согласно результатам этого опроса, Мариенбург теперь рассматривался как бастион для защиты Германии от опасности с Востока. Ещё до объединения германских государств в 1871-ом году прусский историк Генрих фон Трейчке публично утверждал, что расовое превосходство его страны над славянами заключается в том, что национальной миссией прусской Германии было привлечение цивилизации в Центральную Европу, лишенную культуры. Этот историк утверждал, что польское правление Мариенбурга можно рассматривать в более широком контексте как представление о негативном стереотипе поляков, намекая на то, что они были неуправляемыми, хищными, неэффективными и нечестными. Эта негативная интерпретация польской экономики в отличие от славного немецкого прогресса стала более распространённой после объединения Германии и была также выражена в литературных кругах: например, в романе Рудольфа Жене 1884-го года «Мариенбург», в котором историческая преемственность Германской империи во главе с Пруссией ссылалась на Тевтонский Орден, а замок был идентифицирован как средство доставки немецкой культуры на Восток. С этой мыслью восстановление Высокого и Среднего замков было почти завершено к 1923-му году. В этот период к строительству приобщился и император Вильгельм II, чтобы идти в ногу со временем и публично продемонстрировать свою власть в качестве монарха. Кульминацией стала его пресловутая Польская речь в замке в 1902-ом году. После смерти Штайнбрехта реконструкция продолжалась до 1944-го года под наблюдением последнего руководителя немецкого строительного департамента Бернхарда Шмида. Тем не менее, замок сразу стал военным командным пунктом и был объявлен крепостью, но в начале 1945-го года, после двухмесячной бомбардировки советской артиллерией, он превратился в пустой панцирь.

The German historian, Heinrich von Treitschke, commenting on Marienburg during its Polish rule:

- The Poles, distrusting the stability of the refectory pillars, filled in the spaces between them with thin walls, and the frankly simple brickwork was plastered over with lying stucco.

- - Heinrich von Treitschke. “Das deutsche Ordensland Preußen”. In: Preußische Jahrbücher, 1862. Pp. 95-151, p. 147.

The German writer, Rudolph Genée in his prologue to his novel, Marienburg (1884).

- A memorial forever

- In the new fatherland

- You stand as a German observation point

- Facing the East

- - Rudolph Genée. Marienburg. An historical novel. Berlin, 1884. P. vii.

The Polish Perception

In Polish literary writing, historiography and art, the Polish-Lithuanian victory of 1410 is recorded as a paragon of masterly narration to serve as a national moral lesson on how to resist foreign rule following the Second Partition of Poland. Parallel to the German tradition of historiography, a link was also shown between the Teutonic Order, the Prussian State and the German Empire to prove the persistent German Drang nach Osten. During the period of Polish Romanticism, it was the writer Juliusz Słowacki (1809-1849) who portrayed the Teutonic Order as being driven by a very sinister religious fanaticism and exaggerated secular claim to power, becoming the model for stereotyping the crusaders (Krzyżak). Even when Adam Mickiewicz, probably the most well-known Polish poet of the 19th century, in his 1828 political play Konrad Wallenrod, a few years before the November Polish Uprising in 1830/31, focused primarily on Russian rule and the Marienburg continued to act as a symbol of repression and constraint. As the drive to Germanise the Prussian part of divided Poland during the second half of the 19th century increased, the Teutonic Order was also interpreted as an early incarnation of the German Drang nach Osten by the Polish historian Karol Szajnocha in his comprehensive work, Jadwiga i Jagielło (1855/6).

Following the January Uprising in 1863/4, the myth of Grunwald as a powerful image grew in strength; an analogous demonstration to the present day – the defeat of a seemingly almighty opponent. This idea was later reinforced by Jan Matejko’s highly popular painting, Bitwa pod Grunwaldem (1875-1878). However, the most controversial use of the Grunwald motif in literature was later, in the 1900 novel Krzyżacy (Knights of the Cross) by the Nobel Prize Winner, Henryk Sienkiewicz, who ended his book with a lavish description of the degenerate crusaders’ defeat and their just punishment at the battle of Grunwald/Tannenberg. Together, Sienkiewicz’s highly successful novel and Matejko’s painting of this battle continued to keep this memory alive, most vividly celebrated 500 years later with a film of this victory in 1410 directed by the Communist Aleksander Ford (1908-1980).

The Polish writer, Henry Sienkiewicz in his 1900 novel Krzyżacy:

- Just looking at the Castle of Mary must fill Polish hearts with fright: this fortress with its High and Middle Castles and bailey can in no way be compared to any other castle in the world.

- - Henryk Sienkiewcz. Krzyżacy [1900]. T. 2. Warszawa, 1955. P. 377. Translated by Christoph Garstka as: “Das Kreuz mit den Rittern. Die Darstellung der Ordensritter in der polnischen Literatur des 19. Jahrhunderts”. In: Die Marienburg. Vom Machtzentrum des Deutschen Ordens zum mitteleuropäischen Erinnerungsort. Ed. by Bernd Ulrich Hucker, Eugen Kotte, Christine Vogel. Paderborn, Munich, Vienna, Zürich, 2013. Pp. 173-186, p. 173.

The Reconstruction of the Castle after World War II

In 1945, about 50% of bricks had been destroyed, not a single room was left standing and only the castle’s foundations were visible. The decision to rebuild was delayed due to various ideas about its future first being discussed because the castle was still being interpreted as a victory over Poland’s archenemy and as a war trophy to be kept. After a dreadful fire in the Middle Castle, the systematic rebuilding began and continued in earnest supervised by the newly-formed castle museum (Muzeum Zamkowe w Malborku, still in existence today) so that by 1973 the High and Middle Castles were all but finished, but not the castle church. After the Velvet Revolution of 1989, the lower room of worship in the High Castle, the Chapel of St Anne, was rebuilt, and the karwan and the eastern defence walls were completed during the following years, resulting in Marienburg being declared a world heritage site by UNESCO in 1997.

The Polish press during the postwar era (1948)

- Marienburg is the symbol of our struggle on Polish soul, it is the ever-changing symbol of the power of the Knights’ Order in Gothic form, its cruelty and arrogance but also its downfall and defeat.

- - Stanisław Antoni Michalowski: “Śmierć zamku”. In: Odra 12/13, 1948. P. 2, translated by Tomasz Torbus. “Marienburg as seen in the Polish Press 1945-1973 – the reconstruction and the “domestication’ of a foreign heritage”. In: Marienburg from being a Centre of Power to becoming a Place of Memory in Central Europe. Ed. by Bernd Ulrich Hucker, Eugen Kotte, Christine Vogel. Paderborn, Munich, Vienna, Zürich, 2013. Pp. 207-221, p. 210.

Its significance and use today

During the 1970s, Eleonora Zbierska suggested that Marienburg no longer be remembered as a being once a place of conflict but as a place where the people of Europe can converge and converse. The Muzeum Zamkowe w Malborku did its best to link this demand for change by conceiving the idea of education in an interesting way with historical documents, detailed exhibitions and spectacular historical dramas (for example, since 2000 the annual open-air The Siege of Marienburg) and other impressive artistic productions (for example, the Magic of Marienburg in lights). These historical exhibitions documenting the history of the castle concentrated on four main themes: reconstructing the castle on the site as it once was, the castle as a place of residence and business, its military and political function when it was ruled by the Teutonic Knights and then by Poles and finally the castle as a religious and cultural centre in the region. In addition, Marienburg was also inter alia a meeting place for Europe’s youth with its museum, exhibitions and also a library with mainly non-fictional works, an art studio, a conversion workshop, its own publishing facilities, a centre for European co-operation and finally since 1976 housing the State Archives of Elbing/Elbgląg, truly a place of learning. Thus, the castle is much more than just a tourist attraction: it is a place of remembrance, a museum and a cultural centre where people meet and come together, so relevant to our Europe of today.

The Polish curator, Eleonora Zbierska in 1973 expressing her thoughts with the completion of the rebuilding of the High and Middle Castles in sight:

- Marienburg, a singular expression of German-Polish relations, continues to arouse so much controversy and interpretation [ ... ]. It seems that with the present situation in Europe we now have the unique chance to stimulate young minds, making them look objectively at history and not to be corrupted by myths and nationalistic arguments.

- - Eleonora Zbierska. “Perspektywy dla Malborka”. In: Polska 6, 1973. Pp. 42-43, p. 43.

Questions for reflection and discussion

- How has the symbolism of the castle of Marienburg changed over different periods? What political events influenced these changes?

- Is there a building whose use and symbolism has changed in your city/country? What brought about these changes?

- Is there a building that has been destroyed for its symbolism in your city/country? Do you approve or would have solved the situation differently?

Further reading

- Hartmut Broockmann. Die Marienburg im 19. Jahrhundert (Marienburg Castle in the 19th century). Frankfurt a. Main, Berlin, Propyläen Publishing Co., 1982.

- Die Marienburg: Vom Machtzentrum des Deutschen Ordens zum mitteleuropäischen Erinnerungsort (Marienburg Castle: From the centre of power of the Teutonic Order towards Central European site of memory). Ed. by Bernd Ulrich Hucker, Eugen Kotte et al. Paderborn, Munich et al., Ferdinand Schöningh, 2013.

- Mariusz Mierzwiński. Die Marienburg (Marienburg Castle). Warszawa, United Publishers Ltd, 1993.