2.18 Alkoholkonsum und Abstinenzbewegung

| [checked revision] | [checked revision] |

Tahhafranc (talk | contribs) |

LOOP SYSTEM (talk | contribs) LOOP2 Upgrade |

||

| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||

| Line 5: | Line 5: | ||

Wenn man jedoch weiter in die Geschichte des Ostseeraums bzw. Europas zurückblickt, erscheint allerdings ein völlig anderes Bild: Tatsächlich war die Herstellung von Wodka aus Getreide schon viel früher zu einer Einkommensquelle geworden und die Nachfrage nach Alkohol mit der Urbanisierung gestiegen. <br /> | Wenn man jedoch weiter in die Geschichte des Ostseeraums bzw. Europas zurückblickt, erscheint allerdings ein völlig anderes Bild: Tatsächlich war die Herstellung von Wodka aus Getreide schon viel früher zu einer Einkommensquelle geworden und die Nachfrage nach Alkohol mit der Urbanisierung gestiegen. <br /> | ||

<loop_figure title="Karte der europäischen Alkoholregionen" description="" show_copyright="true" copyright="Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Alcohol_belt.PNG"> | <loop_figure title="Karte der europäischen Alkoholregionen" description="" show_copyright="true" copyright="Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Alcohol_belt.PNG" id="5f5a330922edf"> | ||

[[Image:alcohol_belt_legende.png]] | [[Image:alcohol_belt_legende.png]] | ||

</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||

| Line 11: | Line 11: | ||

Die Hungerkrise Anfang des 19. Jahrhunderts sowie die nordamerikanische Abstinenzbewegung (beispielsweise in Alexis de Tocquevilles Beschreibung) beförderten die Idee, dass Menschen keinen Alkohol trinken sollten. Die Anführer dieser Bewegung waren meist Geistliche – protestantische wie katholische und später auch orthodoxe. Freiwillige Zusammenschlüsse galten als angemessene Form der Bewegung; ihre Satzungen orientierten sich an den amerikanischen Vorbildern. In einer ersten Welle wurden Könige und Zaren aufgefordert, entsprechende Verbände zu gründen, doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten breitere soziale Gruppen eine zweite, radikalere Welle der Abstinenz aus, die in Nordeuropa von den Guttemplern (IOGT) unterstützt wurde. <br /> | Die Hungerkrise Anfang des 19. Jahrhunderts sowie die nordamerikanische Abstinenzbewegung (beispielsweise in Alexis de Tocquevilles Beschreibung) beförderten die Idee, dass Menschen keinen Alkohol trinken sollten. Die Anführer dieser Bewegung waren meist Geistliche – protestantische wie katholische und später auch orthodoxe. Freiwillige Zusammenschlüsse galten als angemessene Form der Bewegung; ihre Satzungen orientierten sich an den amerikanischen Vorbildern. In einer ersten Welle wurden Könige und Zaren aufgefordert, entsprechende Verbände zu gründen, doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten breitere soziale Gruppen eine zweite, radikalere Welle der Abstinenz aus, die in Nordeuropa von den Guttemplern (IOGT) unterstützt wurde. <br /> | ||

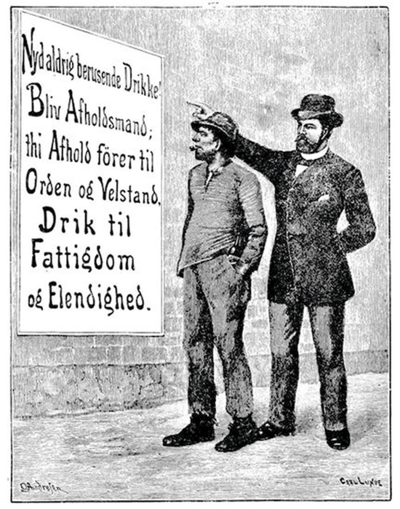

<loop_figure title="Plakat der dänischen IOGT, etwa 1910" description="Plakattext: Trinke niemals berauschende Getränke. Werde zu einem absoluten Abstinenzler, denn Abstinenz führt zu Ordnung und Wohlstand, Trinken zu Armut und Not" show_copyright="true" copyright="Quelle: IOGT Danmark"> | <loop_figure title="Plakat der dänischen IOGT, etwa 1910" description="Plakattext: Trinke niemals berauschende Getränke. Werde zu einem absoluten Abstinenzler, denn Abstinenz führt zu Ordnung und Wohlstand, Trinken zu Armut und Not" show_copyright="true" copyright="Quelle: IOGT Danmark" id="5f5a330922ef4"> | ||

[[Image:danish_poster.png|400px]] | [[Image:danish_poster.png|400px]] | ||

</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||

| Line 19: | Line 19: | ||

Die Schweden waren möglicherweise im Kampf gegen den Alkoholverbrauch am radikalsten, obwohl nur die Finnen nach dem 1. Weltkrieg für einige Jahre ein Verbot einführten. Das Alkoholverbot in Finnland scheiterte allerdings. Der illegale Transport von Alkohol in den 1920er Jahren von Estland nach Finnland wurde „Die finnische Brücke“ genannt. In Zeitungen und Zeitschriften wurden viele Karikaturen veröffentlicht, die dieses Phänomen aufs Korn nahmen.<br /> | Die Schweden waren möglicherweise im Kampf gegen den Alkoholverbrauch am radikalsten, obwohl nur die Finnen nach dem 1. Weltkrieg für einige Jahre ein Verbot einführten. Das Alkoholverbot in Finnland scheiterte allerdings. Der illegale Transport von Alkohol in den 1920er Jahren von Estland nach Finnland wurde „Die finnische Brücke“ genannt. In Zeitungen und Zeitschriften wurden viele Karikaturen veröffentlicht, die dieses Phänomen aufs Korn nahmen.<br /> | ||

<loop_figure title="Die finnische Brücke" description="Auf der Postkarte steht: Alkohol reist in das nüchterne Finnland – Alkohol für unsere Brüder" show_copyright="true" copyright="Foto: Salapiirituse vedajad Soome lahe jääl. Eesti Ajaloomuuseum, AM _ 4892:3 F 5087, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2035762"> | <loop_figure title="Die finnische Brücke" description="Auf der Postkarte steht: Alkohol reist in das nüchterne Finnland – Alkohol für unsere Brüder" show_copyright="true" copyright="Foto: Salapiirituse vedajad Soome lahe jääl. Eesti Ajaloomuuseum, AM _ 4892:3 F 5087, Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2035762" id="5f5a330922f09"> | ||

[[Image:finnish_bridge.png]] | [[Image:finnish_bridge.png]] | ||

</loop_figure> | </loop_figure> | ||

| Line 27: | Line 27: | ||

Die Situation in den anderen Ländern war von ähnlichen Hindernissen geprägt: Die Versuche den Alkoholverbrauch zu verringern, lösten verschiedene Gegenreaktionen aus. Universitätsstudenten und Alkoholkonsum gehörten in der Regel zusammen. Dennoch war die Abstinenzbewegung unter Studenten der Universität Tartu in den 1920er Jahren einflussreich genug, um bei den offiziellen Veranstaltungen der Studentenvereinigungen den Ausschank von Alkohol zu verbieten. Die Studentenorganisationen leisteten mehr Widerstand, obwohl es Mitglieder der Abstinenzbewegung gab, die die Anzahl der Bierflaschen, die an die verschiedenen Studentenverbindungen geliefert wurden, genau zählten und meldeten.<br /> | Die Situation in den anderen Ländern war von ähnlichen Hindernissen geprägt: Die Versuche den Alkoholverbrauch zu verringern, lösten verschiedene Gegenreaktionen aus. Universitätsstudenten und Alkoholkonsum gehörten in der Regel zusammen. Dennoch war die Abstinenzbewegung unter Studenten der Universität Tartu in den 1920er Jahren einflussreich genug, um bei den offiziellen Veranstaltungen der Studentenvereinigungen den Ausschank von Alkohol zu verbieten. Die Studentenorganisationen leisteten mehr Widerstand, obwohl es Mitglieder der Abstinenzbewegung gab, die die Anzahl der Bierflaschen, die an die verschiedenen Studentenverbindungen geliefert wurden, genau zählten und meldeten.<br /> | ||

<loop_figure title="Universitätsstudenten" description="" show_copyright="true" copyright="Tartu Ülikooli muuseum, ÜAM F 345:23 F, http:// www.muis.ee/museaalview/3403130"> | <loop_figure title="Universitätsstudenten" description="" show_copyright="true" copyright="Tartu Ülikooli muuseum, ÜAM F 345:23 F, http:// www.muis.ee/museaalview/3403130" id="5f5a330922f1b"> | ||

[[Image:estonian_students.png]] | [[Image:estonian_students.png]] | ||

</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||

| Line 33: | Line 33: | ||

Ein Mitglied der Abstinenzbewegung, Karl Parek, spionierte die männlichen Studentenorganisationen aus, um herauszufinden, wie viel Alkohol sie verbrauchten, und schrieb seine Abschlussarbeit darüber.<br /> | Ein Mitglied der Abstinenzbewegung, Karl Parek, spionierte die männlichen Studentenorganisationen aus, um herauszufinden, wie viel Alkohol sie verbrauchten, und schrieb seine Abschlussarbeit darüber.<br /> | ||

<loop_table title="Alkoholverbrauch estnischer Studenten (1930) von Karl Parek" description="Mõned pilgud intiim-organisatsioonide tegevustesse kehalise kasvatuse seisukohalt, Tartu 1931" show_copyright="true" copyright=""> | <loop_table title="Alkoholverbrauch estnischer Studenten (1930) von Karl Parek" description="Mõned pilgud intiim-organisatsioonide tegevustesse kehalise kasvatuse seisukohalt, Tartu 1931" show_copyright="true" copyright="" id="5f5a330922f2e"> | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|- | |- | ||

| Line 69: | Line 69: | ||

Das staatliche Alkoholverbot war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine weit verbreitete Forderung der weltweiten Abstinenzbewegungen. Der berühmteste Fall ist der der USA, wo von 1920 bis 1933 ein Alkoholverbot galt. Nach dem Beginn des 1. Weltkriegs wurde aber auch in Finnland, Norwegen und Russland ein Alkoholverbot erlassen. All diese Prohibitions-Gesetze sind allerdings gescheitert. In Schweden ist eine Volksbefragung über ein Alkoholverbot 1922 gescheitert, doch das staatliche Verkaufsmonopol für Alkohol besteht bis heute.<br /> | Das staatliche Alkoholverbot war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine weit verbreitete Forderung der weltweiten Abstinenzbewegungen. Der berühmteste Fall ist der der USA, wo von 1920 bis 1933 ein Alkoholverbot galt. Nach dem Beginn des 1. Weltkriegs wurde aber auch in Finnland, Norwegen und Russland ein Alkoholverbot erlassen. All diese Prohibitions-Gesetze sind allerdings gescheitert. In Schweden ist eine Volksbefragung über ein Alkoholverbot 1922 gescheitert, doch das staatliche Verkaufsmonopol für Alkohol besteht bis heute.<br /> | ||

<loop_figure title="Plakat der Volksbefragung über ein schwedisches Alkoholverbot 1922 " description="" show_copyright="true" copyright="Quelle: Swedish Royal Library, https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Avl%C3%B6ningsafton_-_R%C3%B6sta_ja!_1922.jpg"> | <loop_figure title="Plakat der Volksbefragung über ein schwedisches Alkoholverbot 1922 " description="" show_copyright="true" copyright="Quelle: Swedish Royal Library, https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Avl%C3%B6ningsafton_-_R%C3%B6sta_ja!_1922.jpg" id="5f5a330922f40"> | ||

[[Image:swedish_prohibition.jpg]] | [[Image:swedish_prohibition.jpg]] | ||

</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||

| Line 75: | Line 75: | ||

Eines der sozialen Probleme in Verbindung mit der Abstinenz von Alkohol war die Herausforderung, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man auch ohne Alkohol gesellig sein kann, weswegen Abstinenzgesellschaften Kulturprogramme, Ausflüge, Teezimmer, Bibliotheken usw. organisierten. <br /> | Eines der sozialen Probleme in Verbindung mit der Abstinenz von Alkohol war die Herausforderung, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man auch ohne Alkohol gesellig sein kann, weswegen Abstinenzgesellschaften Kulturprogramme, Ausflüge, Teezimmer, Bibliotheken usw. organisierten. <br /> | ||

<loop_figure title="Chor der Abstinenzgesellschaft von Valga (Estland), 1911" description="Valga Karskuse Seltsi laulukoor, VaM F 1680:1" show_copyright="true" copyright="Quelle: Valga Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1629939"> | <loop_figure title="Chor der Abstinenzgesellschaft von Valga (Estland), 1911" description="Valga Karskuse Seltsi laulukoor, VaM F 1680:1" show_copyright="true" copyright="Quelle: Valga Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1629939" id="5f5a330922f53"> | ||

[[Image:choir_valga.png]] | [[Image:choir_valga.png]] | ||

</loop_figure> | </loop_figure> | ||

| Line 85: | Line 85: | ||

# War die Prohibition aus historischer Perspektive erfolgreich? | # War die Prohibition aus historischer Perspektive erfolgreich? | ||

# Wie ist die Haltung zum Alkohol heute in deinem Land? Wie hat sie sich im Lauf der Geschichte verändert? | # Wie ist die Haltung zum Alkohol heute in deinem Land? Wie hat sie sich im Lauf der Geschichte verändert? | ||

# Abstinenzbewegungen wurden manchmal als Schulen der Demokratie bezeichnet. Wie konnten sie, nach deiner Meinung, eine solche Rolle einnehmen | # Abstinenzbewegungen wurden manchmal als Schulen der Demokratie bezeichnet. Wie konnten sie, nach deiner Meinung, eine solche Rolle einnehmen? | ||

==Weiterführende Literatur== | ==Weiterführende Literatur== | ||

Latest revision as of 15:07, 10 September 2020

Jörg Hackmann, Janet Laidla, Vitalija Kasperavičiūtė, Anne Sørensen

Nach dem 2. Weltkrieg scheint sich die Geschichte des Alkoholkonsums und des Kampfes gegen den Alkoholismus in der Ostseeregion in verschiedene Richtungen zu entwickeln: Die Länder Nordeuropas wurden von einer strengen öffentlichen Befürwortung der Enthaltsamkeit und der Beschränkung des Alkoholkonsums geprägt, während der Alkoholkonsum im sozialistischen Osteuropa nicht eingeschränkt und teilweise sogar aus politischen Gründen gefördert wurde.

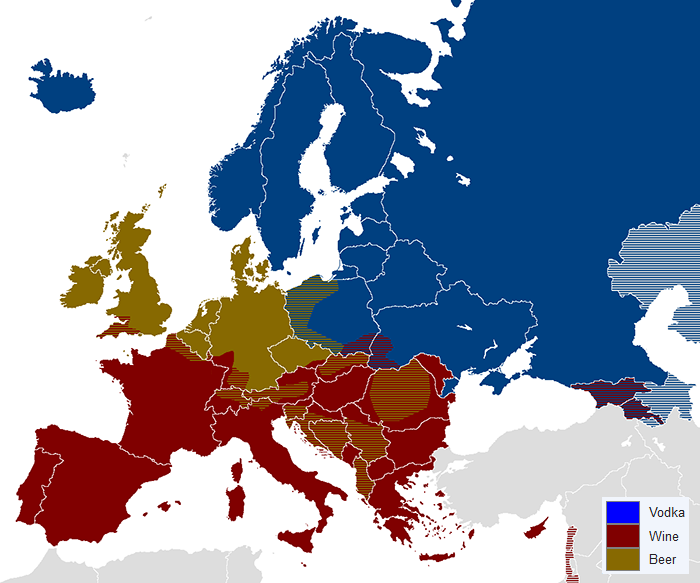

Wenn man jedoch weiter in die Geschichte des Ostseeraums bzw. Europas zurückblickt, erscheint allerdings ein völlig anderes Bild: Tatsächlich war die Herstellung von Wodka aus Getreide schon viel früher zu einer Einkommensquelle geworden und die Nachfrage nach Alkohol mit der Urbanisierung gestiegen.

Die Hungerkrise Anfang des 19. Jahrhunderts sowie die nordamerikanische Abstinenzbewegung (beispielsweise in Alexis de Tocquevilles Beschreibung) beförderten die Idee, dass Menschen keinen Alkohol trinken sollten. Die Anführer dieser Bewegung waren meist Geistliche – protestantische wie katholische und später auch orthodoxe. Freiwillige Zusammenschlüsse galten als angemessene Form der Bewegung; ihre Satzungen orientierten sich an den amerikanischen Vorbildern. In einer ersten Welle wurden Könige und Zaren aufgefordert, entsprechende Verbände zu gründen, doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten breitere soziale Gruppen eine zweite, radikalere Welle der Abstinenz aus, die in Nordeuropa von den Guttemplern (IOGT) unterstützt wurde.

1858 gründete der litauische Bischof Motiejus Valančius eine Abstinenzbewegung nach dem Vorbild ähnlicher Bewegungen in anderen katholischen Regionen (zum Beispiel Schlesien). Innerhalb weniger Jahre waren über 80 Prozent der Katholiken des Bistums Mitglieder dieser Abstinenzgesellschaften. Die Litauer hörten auf, Wodka zu trinken, Bauernhöfe wurden wohlhabender, Familien stärker und die Menschen gebildeter.

Die Schweden waren möglicherweise im Kampf gegen den Alkoholverbrauch am radikalsten, obwohl nur die Finnen nach dem 1. Weltkrieg für einige Jahre ein Verbot einführten. Das Alkoholverbot in Finnland scheiterte allerdings. Der illegale Transport von Alkohol in den 1920er Jahren von Estland nach Finnland wurde „Die finnische Brücke“ genannt. In Zeitungen und Zeitschriften wurden viele Karikaturen veröffentlicht, die dieses Phänomen aufs Korn nahmen.

„Die finnische Brücke“ war ein berühmtes Motto in der Zeit der estnischen Nationenbildung. Es bedeutete, dass die Esten dem Vorbild der kulturell und politisch fortschrittlicheren Finnen folgen sollten. Während des Alkoholverbots in Finnland wurde von Estland aus ein großangelegter Alkoholschmuggel organisiert.

Die Situation in den anderen Ländern war von ähnlichen Hindernissen geprägt: Die Versuche den Alkoholverbrauch zu verringern, lösten verschiedene Gegenreaktionen aus. Universitätsstudenten und Alkoholkonsum gehörten in der Regel zusammen. Dennoch war die Abstinenzbewegung unter Studenten der Universität Tartu in den 1920er Jahren einflussreich genug, um bei den offiziellen Veranstaltungen der Studentenvereinigungen den Ausschank von Alkohol zu verbieten. Die Studentenorganisationen leisteten mehr Widerstand, obwohl es Mitglieder der Abstinenzbewegung gab, die die Anzahl der Bierflaschen, die an die verschiedenen Studentenverbindungen geliefert wurden, genau zählten und meldeten.

Ein Mitglied der Abstinenzbewegung, Karl Parek, spionierte die männlichen Studentenorganisationen aus, um herauszufinden, wie viel Alkohol sie verbrauchten, und schrieb seine Abschlussarbeit darüber.

| Studentenorganisation | Kisten pro Tag | Kisten pro Monat | Kosten pro Monat | Anzahl Mitglieder | Liter Bier pro Mitglied |

|---|---|---|---|---|---|

| Estnische Studentengesellschaft | 4.5 | 135 | 540 Kr | ca. 300 | 4l |

| Burschenschaft Fraternitas Estica | 1.5 | 45 | 160 Kr | 84 | 5.3 l |

| Burschenschaft Sakala | 2.5 | 75 | 300 Kr | 52 | 14.4 l |

| Burschenschaft Ugala | 2 | 60 | 240 Kr | 78 | 7.7 l |

| Burschenschaft Vironia | 4 | 120 | 480Kr | 93 | 12.9 l |

Die Spannungen zwischen Trunkenheit und Nüchternheit sind auch äußerst politisch. Der erfolglose Kampf des „Mineralsekretärs“ Gorbatschow gegen den Alkoholismus förderte beispielsweise unabsichtlich die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen.

Heute ermutigen einige Mitglieder der neuheidnischen Bewegung in Litauen ihre Mitglieder, jede Art von Alkohol abzulehnen. Sie bestreiten, dass Alkohol Teil der traditionellen litauischen Kultur ist, was zur Uneinigkeit zwischen den Mitgliedern der neuheidnischen Gemeinde führt. Die Mitglieder dieses Ordens versuchen, Bier und Met aus den heidnischen Ritualen zu verbannen.

Auszug aus Johann Heinrich Zschokke. Die Brannteweinpest. Eine Trauergeschichte zur Warnung und Lehre für Reich und Arm, Alt und Jung. Aarau 1837.

In einem halbfiktionalen Text, der die verheerenden Folgen des Alkoholismus hervorhebt, schlägt der Schweizer Schriftsteller Zschokke die Gründung von Abstinenzvereinen als Heilmittel vor und führt die beispielhafte Satzung eines solchen Vereins an, die direkt aus der Fiktion in die Realität übernommen werden konnte. Dies ist nicht verwunderlich, weil Zschokke den Vorschlägen des amerikanischen Pfarrers Robert Baird folgte, der in diesen Jahren mit einigem Erfolg versuchte, die Könige in der Ostseeregion und den russischen Zar zu überzeugen, nationale Abstinenzgesellschaften zu gründen. Auszüge oder sogar ganze Bücher von Baird und Zschokke wurden in viele Sprachen des Ostseeraums übersetzt. In Estland passte F. R. Kreutzwald Zschokke an die Welt der estnischen Bauern an.

- Die Statuten der Abstinenzgesellschaft

- Wir beraten heute über die Satzung der neuen Gesellschaft. Sie ist einfach. Ich habe sie – mit wenigen Veränderungen, die wir für angemessen hielten – nach dem Vorbild von Satzungen entworfen, die wir in den USA und England gefunden haben. Wie folgt:

- Wir, die Unterzeichnenden, die von den verschiedenen Vorfällen und Unglücken gelernt haben und nun überzeugt sind, dass das Laster der Trunkenheit tatsächlich eines der verabscheuungswürdigsten Laster vor Gott und der Menschheit ist, und dass das Trinken jeglichen Alkohols vor allem die Gesundheit ruiniert, Körper und Seele verdirbt, Müßiggang und Begierde, Armut, Zwietracht und Streitsucht verursacht und sogar zu schlimmen Verbrechen führt: – Wir haben uns feierlich mit unseren Familien in einer christlichen Abstinenzvereinigung versammelt und geloben in gutem Glauben im Namen Gottes und in Gegenwart unserer Mitstreiter uns an das folgende feierliche Versprechen zu halten:

- ‘Artikel I. Wir erklären und geloben, von diesem Tag an keinerlei Alkohol zu trinken, und ihn auch unserer Frau und unseren Kindern zu verbieten, keinen Alkohol an unsere Untergebenen auszuschenken und ihn zu kaufen oder verkaufen; sondern stattdessen unsere Freunde und Bekannten zu ermutigen, vollständig auf diese giftigen Getränke zu verzichten.’

- ‘Artikel II. Wir erklären und geloben, uns von diesem Tag an nicht in Gesellschaft von bekannten Trinkern zu begeben, sei es in Wirtshäusern oder anderen öffentlichen Orten, und jeden Ort unverzüglich zu verlassen, wo aufgrund eines von Wein, Bier oder Schnaps verursachten Rausches, ein Mensch seinen von Gott gegebenen Verstand verloren hat.’

- ‘Artikel III. Wir erklären und geloben, dass die christliche Abstinenzvereinigung das Recht hat, jeden von uns aus der Gemeinschaft auszuschließen, der die obenstehenden Versprechen nicht erfüllen, und diese Personen in unseren öffentlichen Versammlungen als missraten zu bezeichnen.’

- ‘Artikel IV. Eine öffentliche Versammlung der Gesellschaft soll einmal im Jahr abgehalten werden, bei der der Vorsitzende und der Sekretär zusammen mit einem ausgewählten Komitee aus neun Mitgliedern, die gewählt wurden, um das Geschäft der Vereinigung zu führen, im Detail über den Fortschritt dieser christlichen Vereinigung berichten.’

- ‘Artikel V. Jede Person, die der Gesellschaft beitreten möchte, kann dies jederzeit tun, indem sie ihren Namen bei dem Vorsitzenden oder Sekretär einreicht.’

Das staatliche Alkoholverbot war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine weit verbreitete Forderung der weltweiten Abstinenzbewegungen. Der berühmteste Fall ist der der USA, wo von 1920 bis 1933 ein Alkoholverbot galt. Nach dem Beginn des 1. Weltkriegs wurde aber auch in Finnland, Norwegen und Russland ein Alkoholverbot erlassen. All diese Prohibitions-Gesetze sind allerdings gescheitert. In Schweden ist eine Volksbefragung über ein Alkoholverbot 1922 gescheitert, doch das staatliche Verkaufsmonopol für Alkohol besteht bis heute.

Eines der sozialen Probleme in Verbindung mit der Abstinenz von Alkohol war die Herausforderung, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man auch ohne Alkohol gesellig sein kann, weswegen Abstinenzgesellschaften Kulturprogramme, Ausflüge, Teezimmer, Bibliotheken usw. organisierten.

Fragen zur Reflexion

- Diskutiere die Genauigkeit und Relevanz der einzelnen „Alkoholregionen“ auf der Karte.

- Glaubst du, dass es eine gemeinsame Haltung zum Alkoholkonsum in der Ostseeregion gibt?

- Warum versammelten sich Menschen in Anti-Alkoholvereinigungen?

- War die Prohibition aus historischer Perspektive erfolgreich?

- Wie ist die Haltung zum Alkohol heute in deinem Land? Wie hat sie sich im Lauf der Geschichte verändert?

- Abstinenzbewegungen wurden manchmal als Schulen der Demokratie bezeichnet. Wie konnten sie, nach deiner Meinung, eine solche Rolle einnehmen?

Weiterführende Literatur

- Sidsel Eriksen. „Drunken Danes and Sober Swedes? Religious Revivalism and the Temperance Movements as Keys to Danish and Swedish Folk Cultures.“ (Betrunkene Dänen und nüchterne Schweden? Religiöse Erweckungsbewegungen und Abstinenzbewegungen als Schlüssel zur dänischen und schwedischen Volkskultur) In: Language and the Construction of Class Identities: The Struggle for Discursive Power in Social Organisation: Scandinavia and Germany after 1800. (Sprache und die Konstruktion von Klassenidentitäten: Der Kampf um die diskursive Macht in sozialen Organisationen: Skandinavien und Deutschland nach 1800) Hg. v. Bo Stråth. Göteborg: Dept. of History, Gothenburg Univ., 1990. S. 55–94.

- Villem Ernits. The abstinence movement in Estonia. (Die Abstinenzbewegung in Estland) Tartu 1927.

- Mark Lawrence Schrad. „The Transnational Temperance Community.“ (Die grenzüberschreitende Abstinenzgemeinschaft) In: Transnational Communities: Shaping Global Economic Governance. (Grenzüberschreitende Gemeinschaften: Bildung einer globalen Wirtschaftspolitik) Hg. v. Marie- Laure Djelic und Sigrid Quack. Cambridge, Cambridge University Press 2010. S. 255–280.

- Mark Lawrence Schrad. Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State. (Wodkapolitik: Alkohol, Autokratie und die geheime Geschichte des russischen Staats) New York, Oxford University Press, 2014.

- Irma Sulkunen. History of the Finnish temperance movement: Temperance as a civic religion (Geschichte der finnischen Abstinenzbewegung: Abstinenz als Zivilreligion) (Interdisciplinary studies in alcohol and drug use and abuse 3). Lewiston, Edwin Mellen, 1990.